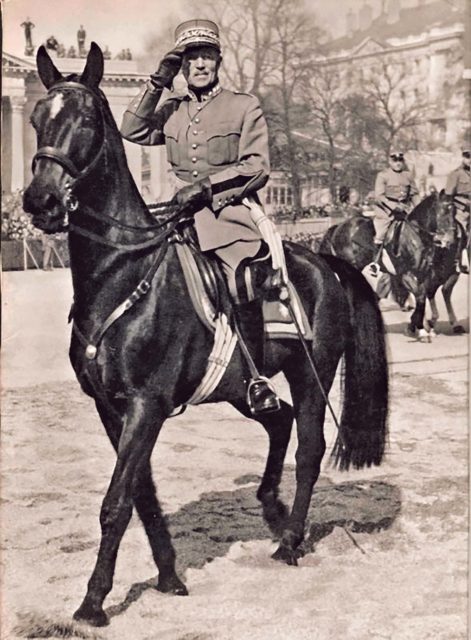

Il y a 61 ans disparaissait le général Guisan

C’était une figure tutélaire, apaisante et rassembleuse

Gil. Colliard | Dans son cahier spécial de l’édition du vendredi 8 avril 1960, de La Feuille d’Avis de Lausanne, Pierre Cordey écrivait « Le général n’est plus. Il n’est pas un Suisse que cette nouvelle puisse laisser indifférent. Beaucoup le pleureront. Tous lui rendront hommage. Car le général Henri Guisan n’a pas été seulement aux temps difficiles, l’un des meilleurs serviteurs de notre pays, il a inscrit son nom en tête de l’une des pages décisives de notre histoire. » Avril 2020, les 60 ans de la disparition du général ont été plus ou moins occultés par l’invasion planétaire du virus. Cependant, précieusement conservé, parmi les documents familiaux de mes grands-parents, le cahier en hommage au général Guisan est dernièrement apparu et avec lui le souvenir de son portrait épinglé au-

dessus de la table de la cuisine, qui me regardait avaler ma soupe. Pour mon grand-père, qui avait servi à la frontière ce n’était pas le général, mais « bon papa Guisan ». Si aujourd’hui le portrait de celui qui fut consacré « Romand du siècle » selon l’hebdomadaire « L’Illustré » en 2011, tend à disparaître des cafés, il n’en reste pas moins un grand homme intimement lié à notre région, comme nous le rappelle ces lignes tirées du document du 8 avril 1960.

Agriculteur et officier de milice

La famille Guisan, bourgeoise d’Avenches, a donné au pays nombre de personnalités de valeur qui lui ont fait honneur ; aucune pourtant n’a eu charge aussi lourde, responsabilités aussi graves et popularité aussi grande qu’Henri, fils du médecin de Mézières, né à Mézières le 21 octobre 1874, le futur général.

Le jeune Henri Guisan a fréquenté le collège classique, le gymnase classique, à Lausanne, et il faisait deux fois par semaine, à pied, le trajet Mézières-Lausanne et retour, ce qui explique peut-être la santé de fer dont a joui si longtemps l’officier, le général, cette santé qui lui a permis de résister si étonnamment aux grandes fatigues, à la tension nerveuse et morale du service actif. Membre de Zofingue1, le jeune homme hésita entre la médecine, qui aurait fait plaisir à son père, la théologie, la chimie même, suivit des cours et finalement opta pour l’agronomie, car il était profondément terrien et attaché au sol vaudois ; il a été élève de l’Ecole du Champ de l’Air, de l’Ecole d’agriculture d’Ecully près de Lyon, de l’Ecole d’agriculture d’Ohmenheim (Wurtemberg) ; il fit de la pratique au domaine de la Schürra (Fribourg) puis chez M. de Watteville, au château d’Oberdiesbach (BE). En 1896, il acheta un domaine à Chesalles-sur-Oron où, l’année suivante, il installa sa jeune femme. Il y demeura jusqu’en 1906 ; entre temps, il s’était fixé à Verte-Rive, à Chamblandes (Pully) sur la grande voie devenue l’avenue Général Guisan, et s’occupait des deux domaines entre ses périodes de service militaire.

Brillante carrière militaire

Recruté en 1894 dans l’artillerie de campagne, à Bière, il est lieutenant la même année, premier-lieutenant en 1896 à la batterie 6 ; dès janvier 1899, adjudant du groupe d’artillerie I/9 ; dès le 9 septembre 1903, capitaine commandant de la batterie 6 ; dès mars 1904, commandant de la batterie 4 ; le 10 janvier 1908, il passe à l’état-major général, d’abord incorporé à l’état-major de la 2e division, de 1910 à 1911, à l’état-major de la 1re brigade d’infanterie sous les ordres du colonel de Loys ; il est major le 31 décembre 1909 ; en 1911, il est attribué à la brigade de montagne 3 comme officier d’état-major général du colonel Ribordy ; après avoir passé cinq ans à l’état-major général, il est réintégré dans la troupe, de 1913 à 1915, il commande le bataillon jurassien 24 ; promu, en janvier 1917, lieutenant-colonel à l’état-major général, il est attaché la même année à l’état-major de l’armée à Berne, au bureau du chef d’état-major, qui était le colonel Sprecher. En janvier 1917, lorsque la deuxième division est brusquement mobilisée pour couvrir la frontière, il occupe le poste de chef d’état-major de la 2e division et conserve ce poste pendant cinq ans, tout en commandant, en 1919 et en 1920, le 9e régiment d’infanterie ; il a commandé cette unité pendant la grève de Zurich2. Le 31 décembre 1921, il est promu colonel et désigné comme commandant de la 5e brigade d’infanterie. Il a fréquemment été appelé comme instructeur extraordinaire ; il a enseigné, de 1911 à 1913, la tactique d’artillerie aux Ecoles centrales I et II, de 1915 à 1926, aux Ecoles d’état-major général. Pendant la première guerre mondiale, il a été envoyé en mission auprès des armées françaises de 1916 à 1917, ce qui lui a permis de nouer de précieuses relations qui ont été fort utiles à son pays au cours de la deuxième guerre mondiale.

Il reçoit, le 31 décembre 1926, le brevet de colonel-divisionnaire avec le commandement de la 2e division ; le 31 mars 1931, il prend la tête de la 1re division ; le 1er juillet 1932, il devient commandant du IIe corps d’artillerie, et l’année suivante, commandant du 1er corps d’armée. Cette brillante carrière militaire, les qualités de cœur du colonel Guisan, sa fermeté et sa bienveillance, l’autorité dont il jouissait dans tous les milieux le désignèrent sans hésitation, dans le peuple aussi bien qu’aux Chambres fédérales, pour prendre le commandement de l’armée suisse lorsque éclata le dernier conflit mondial. On n’a pas oublié l’émouvante séance historique où le colonel commandant de corps Guisan fut désigné, le 30 août 1939, par l’Assemblée fédérale, comme général de l’armée suisse par 204 voix sur 229 bulletins, ni l’accueil enthousiaste, fait de confiance et de respect que lui ménagea la foule assemblée sur la place du Palais fédéral.

Commandant en chef de l’armée

Le rôle éminent qu’il a joué

Ce qu’a été le général Guisan pendant toute la guerre, son autorité sur la troupe qu’il aimait et qui l’aimait, le respect dont l’entouraient ses égaux, le rôle éminent qu’il a joué sans qu’on en connaisse encore tous les détails, on ne peut le dire en quelques lignes. Sa conception de la défense nationale, défense militaire aussi bien que morale, il l’a expliquée en créant le réduit national3 ; il a su maintenir haut le moral et la confiance de l’armée et du pays avec un à-propos et un sens des réalités étonnants. Qu’on se rappelle l’ordre du jour du 3 juin 1940, le plus important de tous, le rapport du Grütli, le 25 juillet 1940, alors que tout le pays était encerclé, où tous les commandants de troupes jusqu’à l’échelon du bataillon renouvelèrent devant le chef le serment de défendre jusqu’au bout l’indépendance de la Suisse (…). L’armistice signé le 8 mai, l’Assemblée fédérale prit acte, le 20 juin 1945 de la démission du général, en lui exprimant la reconnaissance du pays tout entier. Cette démission fut effective le 20 août suivant, avec la reddition des drapeaux, sur la place du Palais fédéral, ce jour où de Jegendorf, le général présenta son ultime rapport d’armée et lança son dernier ordre du jour. Quittant son commandement, le général dit : « Je rentre dans le rang et je reste à la disposition de mon pays ». Il a continué de servir son pays, dans sa retraite, avec une continuité, un alacrité se déjouant de toutes fatigues, parcourant le pays pour faire des conférences, raconter ses souvenirs, voyageant avec Mme Guisan (…) Il a fait partie du Comité international olympique jusqu’en début de 1940, il siégeait dans le Comité international de la Croix-Rouge dès 1948. Les distinctions, les honneurs ont plu sur sa tête, et il les acceptait avec son exquise simplicité ; il était bourgeois d’honneur de Mézières, d’Avenches, de Saignelégier, docteur honoris causa de l’Université de Lausanne dès le 8 novembre 1945. Au cours de ces dernières années, il avait désiré goûter une retraite plus complète, néanmoins, il demeurait entouré d’une sollicitude constante autant de la part des autorités que des simples citoyens qu’il croisait au cours de ses promenades et avec lesquels il aimait à converser (…). Si l’image du général peut être écornée par des pages plus noires de cette période, entre autres le rôle et le poids que l’industrie, de l’économie, de la finance ont joué sur la neutralité, il faut garder en mémoire le contexte, d’îlot que fut la Suisse et ne pas poser un regard à posteriori. Guisan vivait la réalité du moment avec la menace. Avec sa stature de héros, il a apporté une représentation forte valorisant l’image du pays. Laissons la conclusion à Pierre Cordey « le général Guisan n’avait jamais voulu être l’homme providentiel. Il faisait, avec obstination, ce qu’il tenait pour son devoir. Ce qui lui permit d’être, providentiellement, l’homme dont le pays avait besoin ».

1. La Société suisse de Zofingue (Schweizerischer Zofingerverein en allemand) est le nom de l’une des plus anciennes sociétés d’étudiants de Suisse1 n’acceptant que des hommes parmi ses membres. (source Wikipedia).

2. Une grève générale a secoué Bâle et Zurich en 1919.

3. Le « Réduit national » désigne en Suisse le système de fortifications dans les Alpes suisses .